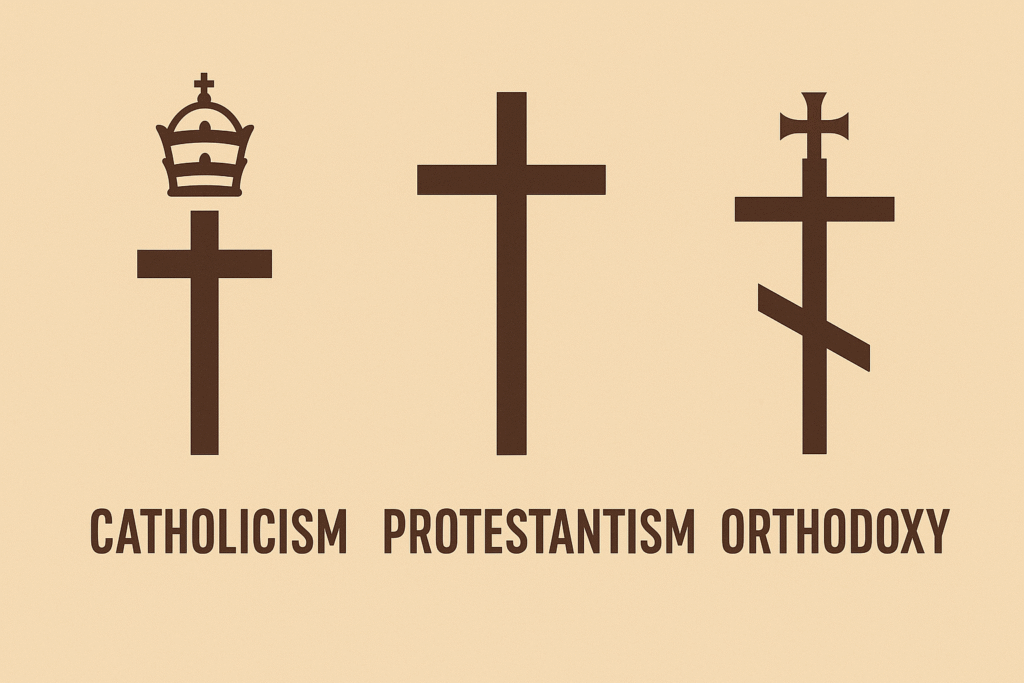

Le christianisme est une grande religion qui s’est divisée au fil des siècles en plusieurs branches principales, dont le catholicisme, l’orthodoxie et le protestantisme. Des facteurs théologiques, politiques, culturels et humains sont à l’origine de cette division.

Des différences et des tensions entre Orient et Occident

Les langues et les cultures étaient différentes : le latin, à Rome, le grec. Des désaccords concernant certaines formulations doctrinales provoquaient des tensions, par exemple, la décision d’ajouter le Filioque au Credo par l’Occident sans l’accord de l’Orient. La primauté du pape, considéré comme chef suprême par l’Occident, était contestée par l’Orient, qui reconnaissait une primauté d’honneur mais pas de juridiction. L’Orient et l’Occident avaient des pratiques liturgiques différentes : les rites, le calendrier, les jeûnes, le pain (levé ou non levé pour l’eucharistie), etc. Des rivalités existaient entre l’empire byzantin et les États latins, qui se disputaient l’autorité spirituelle.

Le Grand Schisme entre l’Église d’Occident et l’Église d’Orient en 1054

Il existait au départ cinq grands centres, appelés « patriarcats » : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, mais peu à peu, deux grandes cultures ecclésiales se sont distinguées :

-L’Occident latin (Rome, langue latine, influence romaine)

-L’Orient grec (Constantinople, langue grecque, culture byzantine)

Après des siècles de tensions croissantes entre les deux Églises, en 1054, des excommunications mutuelles sont prononcées et un schisme a lieu ; il est souvent appelé le Grand Schisme d’Orient et il est considéré comme l’événement marquant qui a séparé l’Église chrétienne en deux branches :

-L’Église catholique romaine (Occident)

-L’Église orthodoxe (Orient)

L’Église catholique romaine est centré sur le pape et l’Église orthodoxe est centrée sur les patriarches.

Les causes du schisme

L’Église de Rome revendiquait un pouvoir universel du pape sur toute la chrétienté, alors que l’Orient lui accordait une primauté d’honneur mais lui refusait l’autorité absolue sur les autres patriarcats.

Dans le Credo de Nicée-Constantinople, on dit que l’esprit Saint « procède du Père ». L’Église latine a ajouté au IXème siècle « et du fils » (en latin : filioque), sans l’accord de l’Orient. Pour les orthodoxes, cela modifiait illégitimement la théologie trinitaire.

La langue utilisée (latin versus grec), le type de pain à l’eucharistie, les jours de jeûne, la manière de faire le signe de croix ont instauré des différences devenues des symboles d’une identité ecclésiale divergente.

Après la chute de l’Empire romain d’Occident (476), l’Église de Rome a pris un rôle politique croissant. Constantinople, capitale de l’Empire byzantin, s’est vue comme le centre spirituel de l’Orient chrétien. Deux pôles de pouvoir religieux et politique s’opposaient donc et se disputaient la suprématie.

Le déroulement du schisme

En 1054, le pape Léon IX envoie une délégation à Constantinople, conduite par le cardinal Humbert de Moyenmoutier, pour discuter avec le patriarche Michel Cérulaire. Sur un ton autoritaire et peu diplomatique, Humbert exige que le patriarche reconnaisse la suprématie du pape. En réponse, le patriarche refuse de recevoir la délégation, puis condamne les pratiques latines. Le 16 juillet 1054, le cardinal Humbert dépose une bulle d’excommunication contre le patriarche Michel Cérulaire sur l’autel de la basilique Sainte-Sophie, à Constantinople. Le patriarche répond en excommuniant à son tour Humbert et des compagnons. Ces excommunications ne visaient que les représentants respectifs des deux Églises mais le geste symbolique a consacré la rupture définitive.

En 1965, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras ont levé les excommunications et entamé un dialogue œcuménique entre catholiques et orthodoxes, mais la pleine unité n’est pas encore réalisée.

Naissance du protestantisme au XVIème siècle

Les réformateurs du XVIème siècle, Luther et Calvin, considéraient que l’Église catholique s’était éloignée de l’Évangile par des abus, des superstitions et des doctrines non bibliques. Ils n’ont pas voulu fonder une « nouvelle » Église, mais restaurer la foi authentique de l’Église primitive, centrée sur l’Écriture seule (Sola Scriptura). Le protestantisme insiste sur le retour à la Bible comme seule autorité suprême, sans se référer aux traditions ultérieures. La foi personnelle est essentielle et chaque croyant peut lire et interpréter l’Écriture, sans médiation ecclésiale obligatoire. Ils défendent un modèle d’Église plus simple, censé ressembler davantage aux premières communautés chrétiennes.

Développement du protestantisme dans un contexte de crise

Le protestantisme s’est développé à partir du XVIème siècle, dans un contexte de crise religieuse, politique et sociale profonde en Europe. Son développement a été à la fois spirituel, intellectuel, politique et populaire. Vers la fin de XVème siècle-début du XVIème siècle, l’Église catholique dominait l’Europe chrétienne mais était perçue comme corrompue et beaucoup de fidèles aspiraient à un retour à l’Évangile, à une foi plus authentique et personnelle. Martin Luther, un moine et professeur de théologie allemand, publie ses 95 thèses à Wittenberg, dans lesquelles il critique la vente d’indulgences et appelle à un débat théologique. Les écrits de Luther seront diffusés en Europe rapidement, grâce à l’invention récente de l’imprimerie, ce qui permettra la traduction de la Bible en langues vernaculaires. Luther bénéficiera de soutiens politiques de la part de princes qui cherchaient à s’émanciper du pouvoir du pape et de l’empereur.

La répression du mouvement protestantiste

La Réforme protestante, dès ses débuts au XVIème siècle, a été perçue comme une menace religieuse, politique et sociale majeure, ce qui a entraîné une répression intense, menée essentiellement pas l’Église catholique romaine et les autorités civiles alliée au catholicisme, dans plusieurs régions d’Europe. Après ses 95 thèses, Luther a été excommunié par le pape, en 1521 et il est devenu hors-la-loi. Des guerres de religions éclatent entre princes catholiques et protestants au sein du Saint-Empire romain germanique. En France, les huguenots (des protestants français, majoritairement calvinistes) sont ciblés par les répressions ; des massacres ont lieu, notamment celui de la Saint-Barthélémy, en 1572. Des répressions contre les différents mouvements protestants auront lieu également en Espagne, en Italie, en Angleterre, dans les Pays-Bas, en Pologne, en Europe de l’Est. La guerre de trente ans sera le conflit majeur en Europe centrale entre catholiques et protestants, motivé à la fois par la religion et la politique ; elle fera des millions de morts et provoquera famines et destructions. Ce conflit aboutira finalement à la paix de Westphalie, en 1648 et à la reconnaissance officielle du protestantisme dans le Saint-Empire.

Multiplication des courants protestants

Après Luther, d’autres réformateurs apparaissent au XVIème siècle avec des sensibilités différentes : Jean Calvin, en France et en Suisse ; Ulrich Zwingli, à Zurich (Suisse) : Thomas Cranmer, en Angleterre, ou encore les anabaptistes. Aux XVIIème et XVIIème siècles, ces courants se diversifient. Les puritains et les Quakers émergent en Angleterre ; le piétisme se développe en Allemagne, Le méthodisme est créé par John Wesley. Au cours des XIXème et XXème siècles, des missions protestantes parcourent le monde entier (Afrique, Asie, Amériques) et des mouvements évangéliques et pentecôtistes, très actifs aujourd’hui, apparaissent.

L’histoire du christianisme est marquée à la fois par l’unité des origines et par les divisions successives qui ont donné naissance au catholicisme, à l’orthodoxie et au protestantisme. Ces trois grands courants ont évolué au fil des siècles en fonction de contextes culturels, politiques et spirituels très différents. Malgré les divisions profondes qui ont séparé les trois branches du christianisme, ces courants partagent des fondements communs : la foi en un Dieu trinitaire, en Jésus-Christ comme sauveur et en la Bible comme texte central. Si les chemins ont divergé, les aspirations demeurent proches : témoigner de l’amour de Dieu, nourrir la foi et chercher la vérité.